Monophon, Paraphon, Polyphon – Stimmenvielfalt bei Synthesizern erklärt

Die Welt der Synthesizer steckt voller faszinierender Begriffe, die sich nicht nur auf den Klang, sondern auch auf die Spielweise eines Instruments auswirken. Besonders entscheidend ist dabei die Frage: Wie viele Töne kann ich gleichzeitig spielen? Oder etwas technischer: Wie viele Stimmen (Voices) unterstützt ein Synthesizer?

In diesem Beitrag schauen wir uns die Begriffe monophon, paraphon und polyphon ganz genau an, erklären die geschichtlichen Hintergründe, technische Unterschiede – und warum digitale Synthesizer hier oft im Vorteil sind.

Was bedeutet „monophon“?

Ein monophoner Synthesizer kann nur eine Note gleichzeitig wiedergeben. Drückt man auf dem Keyboard mehrere Tasten, erklingt immer nur die zuletzt gedrückte (oder die erste, je nach Trigger-Modus). Das bedeutet: Keine Akkorde, keine Intervalle – aber ausdrucksstarke Melodien, Basslines und Soli sind damit perfekt realisierbar.

Typische Beispiele monophoner Klassiker sind der Minimoog Model D, der Roland TB-303 und der Korg MS-20.

Wichtig ist dabei zu verstehen: Monophon heißt nicht, dass der Synth nur einen Oszillator hat. Viele monophone Synths besitzen mehrere Oszillatoren, die in Kombination zueinander verstimmt oder moduliert werden können – zum Beispiel für einen besonders fetten Unisono-Sound.

Was ist „paraphon“?

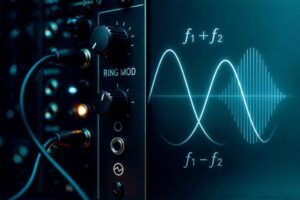

Ein paraphoner Synthesizer liegt zwischen mono und poly: Hier können mehrere Noten gleichzeitig gespielt werden – beispielsweise bei drei Oszillatoren auch drei Noten – aber alle Stimmen teilen sich die gleiche Filter- und Hüllkurvensektion. Das heißt: Auch wenn man mehrere Töne gleichzeitig spielt, gibt es nur eine gemeinsame Klangformung.

Beispielhafte Vorstellung:

Stell dir einen Synth vor, bei dem drei Oszillatoren jeweils einer Taste folgen – aber der Filter öffnet sich global für alle Noten. Dadurch entsteht ein Hybridspielgefühl: polyphone Tonhöhe bei monophoner Modulation.

Zu den klassischen paraphonen Geräten zählen der Korg Mono/Poly, der ARP Odyssey (in bestimmten Spielmodi) und der Moog Subharmonicon mit seiner vier- oder sechsstimmigen Paraphonie.

Was ist „polyphon“?

Polyphone Synthesizer sind das, was wir aus der Klavierwelt gewohnt sind: Man kann mehrere Töne gleichzeitig spielen, und jede Stimme hat dabei ihre eigene Klangformung – inklusive Hüllkurve, Filter und ggf. Modulation. Ein Akkord klingt hier wie auf einem Klavier – dynamisch, lebendig und eigenständig pro Note.

Die Zahl der Stimmen variiert je nach Modell. Ein Roland Juno-106 bietet beispielsweise eine sechsstimmige Polyphonie, der Prophet-5 ist fünfstimmig polyphon. Digitale Workstations wie der Yamaha Montage gehen weit darüber hinaus und bieten über 100 Stimmen.

Moderne digitale Synthesizer wie Serum, Omnisphere oder Vital ermöglichen sogar oft 128 Stimmen und mehr, da ihre Architektur durch Software und leistungsfähige CPUs nahezu beliebig skalierbar ist.

Warum sind digitale Synthesizer oft einfacher polyphon?

Digitale Synthesizer simulieren Oszillatoren, Filter, Hüllkurven usw. per Software. Dadurch lässt sich jede neue Taste einfach als neuer Softwareprozess starten – vorausgesetzt, die Rechenleistung reicht aus.

Bei analogen Synthesizern ist das anders:

Für jede Stimme wird ein physischer Oszillator, Filter, VCA und Hüllkurvengenerator benötigt. Das bedeutet: Für acht Stimmen müssen acht vollständige Signalwege vorhanden sein.

Diese Tatsache macht analoge Polyphonie teuer, schwer und technisch komplex. Deshalb kosten polyphone Analogsynths oft ein Vielfaches im Vergleich zu ihren digitalen Gegenstücken.

Anzahl gleichzeitig spielbarer Töne – abhängig von den Oszillatoren?

Die Zahl der gleichzeitig spielbaren Noten – also die Polyphonie – entspricht nicht automatisch der Anzahl der Oszillatoren:

-

Bei einem monophonen Synth kann man nur einen Ton zur Zeit spielen, unabhängig davon, wie viele Oszillatoren beteiligt sind.

-

In einem paraphonen System entspricht die Anzahl paralleler Noten oft der Anzahl der vorhandenen Oszillatoren, z. B. vier Oszillatoren erlauben vier Noten – allerdings bei gemeinsamer Filterung.

-

In einem polyphonen Setup ist das komplexer: Pro Stimme können mehrere Oszillatoren aktiv sein.

Beispiel:

Ein Synth mit zwei Oszillatoren pro Stimme und acht Stimmen kann acht Noten gleichzeitig spielen – wobei intern 16 Oszillatoren arbeiten.

Fazit: Die Anzahl an Oszillatoren bestimmt nicht direkt die Polyphonie. Entscheidend ist, wie viele vollständige Stimmen (Voice-Engines) ein Synthesizer gleichzeitig verarbeiten kann.

Ein Blick zurück: Geschichte der Polyphonie

Die Anfänge – monophon

Die ersten Synthesizer in den 1960er- und frühen 70er-Jahren waren ausschließlich monophon. Bekannte Vertreter dieser Ära sind:

-

Moog Modular Systeme

-

ARP 2600

-

EMS Synthi A

Der Grund: Die Technologie ließ noch keine komplexe Vervielfachung zu. Jede zusätzliche Stimme bedeutete mehr Bauteile, höhere Kosten und größeren Platzbedarf.

Erste paraphone Ansätze

Paraphone Synthesizer wie der Korg Mono/Poly (1981) waren eine Art technischer Kompromiss. Mehrere Oszillatoren konnten gleichzeitig unterschiedliche Noten spielen, mussten sich jedoch eine gemeinsame Klangbearbeitung teilen. So wurde Akkordspiel möglich, ohne den Aufwand eines vollständig polyphonen Systems.

Die Geburt der Polyphonie

Der erste echte polyphone Synth war der Oberheim Four-Voice (1975), der im Wesentlichen aus vier monophonen SEM-Modulen bestand, die über eine gemeinsame Tastatur spielbar waren.

Ein Meilenstein folgte mit dem Sequential Circuits Prophet-5 (1978): Er war der erste vollständig programmierbare, polyphone, analoge Synthesizer mit Speicherplätzen und einheitlicher Steuerarchitektur – ein Durchbruch für die gesamte Musikproduktion.

Weitere prägende Entwicklungen

-

Roland Jupiter-8 (1981): 8-stimmige Polyphonie mit zwei Oszillatoren pro Stimme

-

Yamaha DX7 (1983): Digitaler FM-Synth mit 16-stimmiger Polyphonie, kommerziell extrem erfolgreich

-

Moderne Software-Synths: 128+ Stimmen, Layering, MPE (MIDI Polyphonic Expression), dynamische Allokation

Fazit: Monophon, paraphon, polyphon – was passt zu wem?

Ein monophoner Synthesizer eignet sich ideal für Leads, Basslinien und Soli, bei denen man volle Kontrolle über den Ausdruck haben möchte.

Paraphone Instrumente bieten spannende Möglichkeiten für experimentelle Akkordstrukturen und modulierte Klangtexturen.

Wer hingegen Pads, klassische Akkordspielweisen oder komplexe Harmonien umsetzen möchte, greift am besten zu einem polyphonen Synthesizer.

Digitale Synths bieten heute immense Möglichkeiten in puncto Polyphonie, Modulation und Klangvielfalt. Dennoch haben auch analoge Klassiker durch ihre Limitierung oft mehr Charakter und fokussierte Klangstärke.

Letztlich zählt nicht nur, wie viele Stimmen man zur Verfügung hat – sondern wie kreativ man sie einzusetzen weiß.

Auch interessant:

Leitender Redakteur – keyboards.de

Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast

Unsere neuesten Beiträge

Modulare Raumakustik praxisnah optimieren

Raumakustik ist eine der zentralen, aber oft unterschätzten Stellschrauben in Home-, Projekt- und professionellen [...]

> WEITERLESENHillwood & Firstman: Vergessene Vintage-Synths aus Japan

Unter dem Radar: Hillwood, Firstman und Multivox – Japans vergessene Synthesizer Hillwood Firstman Synthesizer: Es [...]

> WEITERLESENReloop PTB-2, DJ-Mixer

Reloop PTB-2: Portabler 2+1-Kanal DJ-Mixer mit DVS & Bluetooth vorgestellt Reloop erweitert das Segment „Portablism“ [...]

> WEITERLESEN