Überblick: Warum die 90er die große Zeit der Sampler waren

E-MU vs. AKAI Sampler: Wie zwei Lager die Klangästhetik einer ganzen Dekade prägten – und warum klassische Rack-Hardwaresampler danach fast verschwanden. In den 1990er Jahren waren Sampler das Herz unzähliger Produktionen – von Hip-Hop über Techno und Drum’n’Bass bis hin zu Pop. Während auf der Bühne Workstations und Rompler dominierten, entschieden im Studio oftmals zwei Namen über Sound und Workflow: E-MU und AKAI. Beide Hersteller lieferten ausgereifte, rackfähige Produktionsmaschinen, die nicht nur abspielten, sondern auch aufnahmen, schnitten, mappten, filterten und modulierten. Genau hier nahm der „Samplerkrieg“ Fahrt auf: dieselbe Disziplin, aber zwei deutlich unterschiedliche Philosophien.

AKAI in den 90ern: von der S-Serie zur Studio-Norm

AKAI startete seinen Siegeszug bereits mit dem S1000 und S1100, die um die Wende zu den 90ern den Ruf „sauber, verlässlich und kompatibel“ zementierten. In der Mitte des Jahrzehnts wurden der S3000, S3200 sowie die XL-Varianten vielerorts zur Studio-Norm, weil der Grundklang neutral, das Timestretching stabil und der Workflow über SCSI-Medien – ob ZIP, Jaz oder Festplatte – praxistauglich war; optional ergänzte das EB16-Board integrierte Effekte. Gegen Ende der 90er folgten S5000 und S6000 mit großem Display, höherer Polyphonie, üppigem RAM und einer klar moderneren Benutzerführung, die den Anschluss an die Computerwelt erleichterte. Parallel prägte die MPC-Familie (MPC60, MPC3000, MPC2000) den Produktionsalltag zwar als Groovebox-Sampler-Hybride, verzahnte sich aber in vielen Studios so eng mit AKAI-Rack-Samplern und Bibliotheken, dass sich ein geschlossenes Ökosystem ergab. Zusammengefasst stand AKAI für einen präzisen, neutralen Grundsound, für Zuverlässigkeit im Alltag und für einen schnellen, klaren Workflow – besonders, wenn es um Drums und Multisamples ging. (zu unserem Review: AKAI S612)

E-MU in den 90ern: Filter-Magie und Modulations-Tiefe

E-MU brachte mit dem Emax II eine Brücke aus den späten 80ern in die 90er und festigte darauf aufbauend seine Identität als „musikalisches“ Gegenlager. Mit der ESI-Familie (ESI-32, ESI-2000, ESI-4000) öffnete E-MU die Tür zu einem bezahlbaren Einstieg, der trotz günstigerer Preislage solide Polyphonie, SCSI-Anbindung und sinnvolle Erweiterungen bot. Die Flaggschiffe hießen allerdings EIV, E6400 und später die Ultra-Modelle wie der E4XT Ultra. Sie galten als Kraftpakete für Sounddesigner: Das Betriebssystem EOS stellte die berühmte Cords-Modulationsmatrix bereit, und die Z-Plane-Filter ermöglichten dynamisches Morphing zwischen Filtertypen. Dadurch erzeugten E-MU-Sampler eine lebendige, organische Klangbewegung, die von seidig bis brutal reichen konnte. Wer nach Charakter, Modulations-Tiefe und expressiven Filtern suchte, fand hier das passende Werkzeug. Anschließend brachte AKAI noch die Z-Serie (AKAI Z4 und Z8) auf den Markt – zu einem Zeitpunkt als der große Sampler-Hype jedoch schon verzogen war.

Klang und Workflow im direkten Vergleich

Klangästhetisch standen die Lager für zwei Ansätze: AKAI klang neutral, präzise und „punchy“. Was aufgenommen wurde, kam auch so wieder heraus – ein Ideal für Drums, die auf den Punkt sitzen sollten, und für sauberes Layering. E-MU hingegen war berühmt für Filtercharakter und Größe im Sound; Z-Plane-Morphing und die flexible Modmatrix ließen statische Samples atmen und machten sie spielerisch expressiv.

Auch in der Architektur der Klangformung zeigten sich Unterschiede. AKAI bot solide Multimode-Filter und praxisnahe Modulationsmöglichkeiten, die den Workflow beschleunigten, jedoch selten so tief ins Sounddesign führten wie bei E-MU. Dort waren die Cords-Matrix und die Z-Plane-Filter die zentrale Spielwiese, über die sich komplexe, musikalische Verläufe bauen ließen.

Bei den Effekten legte AKAI mit dem optionalen EB16 eine gut integrierte Onboard-Lösung vor, die den schnellen Studioalltag erleichterte. E-MU konzentrierte sich dagegen stärker auf die klangformenden Kernkompetenzen – Filter, Modulation und Layering – während Effekte je nach Modell und Option variierten; viele Studios setzten ohnehin externe Prozessoren ein.

In puncto Betriebssysteme galt das AKAI-OS als hierarchisch, robust und schnell erlernbar. Chopping, Mapping und Timestretch funktionierten verlässlich und ohne Umwege. E-MUs EOS war tiefer angelegt, aber logisch strukturiert: Wer sich einmal ernsthaft einarbeitete, konnte anschließend sehr schnell komplexe, spektrale Experimente umsetzen.

Schließlich unterschieden sich auch die Ressourcen. In der Mittelklasse dominierten 32 Stimmen, während späte Topmodelle bis auf 64 oder sogar 128 Stimmen kamen. Der verfügbare Arbeitsspeicher wuchs von einigen wenigen Megabytes zu teils hohen zweistelligen, später dreistelligen MB-Größen. Als Speichermedien etablierte sich SCSI mit ZIP- und Jaz-Drives, Festplatten oder CD-ROMs; in der Retropraxis wurden später häufig CF- oder SD-Adapter nachgerüstet.

Wer setzte sich im Studioalltag wie durch?

Der typische Workflow begann mit Aufnahme über Line-In oder Digital-I/O, gefolgt von Schnitt, Normalisierung und dem Verteilen auf Zonen und Velocity-Layer. Drum-Kits wurden als Multis aufgebaut, melodisches Material sauber gemappt und anschließend durch Filterfahrten, Hüllkurven und LFOs belebt. AKAI-Anwender schätzten insbesondere das verlässliche Timing, das bewährte Timestretching und die umfassende Bibliotheks-Kompatibilität – ideale Voraussetzungen für sauberes Breakbeat-Chopping und präzise Layer. E-MU-User wiederum nutzten die Modulationsmatrix, um mit wenigen Routen aus simplen Samples lebendige, fast schon synthische Klangskulpturen zu formen, die im Mix „groß“ wirkten, ohne ihre Kontur zu verlieren.

Ökosysteme und Bibliotheken

Auch jenseits der Hardware schrieb AKAI Geschichte. Das AKAI-Sampleformat etablierte sich früh als Quasi-Standard, weshalb Content-Hersteller, Verlage und Studios umfangreiche CD-ROM-Libraries im S-Format veröffentlichten. E-MU lieferte parallel hochwertige eigene Bibliotheken – oft angelehnt an die Proteus-Welt –, die klanglich überzeugten, im Austausch jedoch spezieller blieben. In der Praxis kombinierten viele Studios beide Welten oder überbrückten sie mithilfe von Konvertierungstools. Dadurch entstanden Setups, die das Beste beider Philosophien ausspielten: AKAI für den tighten, produktionsfertigen Zugriff und E-MU für die farbige, modulierte Tiefe.

Warum klassische Rack-Hardwaresampler danach fast verschwanden

Gegen Ende der 90er kippte der Markt – allerdings nicht, weil Sampling an Bedeutung verlor, sondern weil Computer in Leistung, Speicher und Integration davonzogen. PCs und Macs boten plötzlich mehr Stimmen, deutlich mehr RAM und Zugriff auf gigantische Libraries. Software-Sampler wie GigaSampler und später HALion, EXS24 oder Kontakt brachten komfortable GUIs, Drag-and-Drop-Workflows, automatisches Mapping und Undo-Freiheit. In DAWs wurde Sampling zu einem nahtlosen Bestandteil der Session: Parameter ließen sich automatisieren, Projekte zuverlässig „in-the-box“ speichern und offline rendern. Gleichzeitig fiel der Ballast der Datenträgerverwaltung weg, denn SCSI-Ketten, proprietäre Backups und sektorbasierte Dateiformate wichen Ordnern auf Festplatten und bald SSDs. Wirtschaftlich setzten sich PC-Setups durch, weil sie flexibler, günstiger und wartungsärmer waren als mehrere schwere Racks mit Ersatzteilen, Displays und Kabeln. Parallel verschmolz Sampling in modernen Hardware-Workflows: MPCs und Grooveboxen erhielten mehr RAM und bessere Computeranbindung, sodass viele Produzenten entweder bei „All-in-one-Hardware“ blieben oder vollständig in die Softwarewelt wechselten. Die Gattung „klassischer Rack-Sampler“ verkleinerte sich dadurch zur Nische, während Sampling als Technik überall präsent blieb.

Vintage-Kaufberatung heute

Wer den 90er-Sound gezielt sucht, sollte zunächst das Zielbild klären. Geht es um Beats, große Libraries und höchste Kompatibilität, spielt AKAI seine Stärken aus; steht Sounddesign mit expressiven Filtern, Mod-Tiefe und klanglicher Größe im Vordergrund, führt kaum ein Weg an E-MU vorbei. Unabhängig vom Lager lohnt sich ein Blick auf den Ausbau: Mehr RAM, eine zuverlässige Speichersituation und am besten ein SCSI-zu-CF/SD-Adapter machen den Alltag erheblich angenehmer. Da viele Geräte Jahrzehnte alt sind, empfiehlt sich zudem eine sorgfältige Prüfung von Display, Encodern und Netzteil – und ein kleines Budget für Wartung. Wer beide Welten verbinden möchte, profitiert schließlich von Format-Konvertern; und wer neu in das Thema einsteigt, sollte die Eigenheiten eines Menü-Workflows als Teil des Charmes akzeptieren.

Eine kurze Timeline der 90er

Zwischen 1990 und 1993 fand der Übergang von späten 80er-Flaggschiffen zu stabilen 90er-Plattformen statt. Von 1993 bis 1997 erlebte die Samplerwelt ihre Hochphase, in der AKAIs S3000-Familie und E-MUs ESI- und EIV-Modelle Studios weltweit prägten. Ab 1998 bis etwa 2000 erschienen die letzten großen Generationen – etwa AKAI S5000/S6000 und die E-MU-Ultra-Serie –, während Computer und Software bereits so viel Momentum aufbauten, dass der Paradigmenwechsel unausweichlich wirkte.

Fazit: Zwei Sieger – und ein Systemwechsel

Der „Samplerkrieg“ der 90er kannte im Grunde zwei Gewinner. AKAI setzte mit Workflow, Neutralität und Bibliotheks-Kompatibilität die Produktionsstandards, während E-MU mit Z-Plane-Filtern, Modulations-Tiefe und einer unverwechselbaren Musikalität die Kunst des Klangformens neu definierte. Dass klassische Rack-Sampler anschließend weitgehend verschwanden, lag nicht an mangelnder Relevanz, sondern am Siegeszug des integrierten Computers: mehr Speicher, bessere Integration, geringere Reibung. Wer heute gezielt den Charakter dieser Ära sucht, findet ihn entweder im liebevoll gewarteten Vintage-Rack, in modernen Hardware-Hybriden wie MPCs und Performance-Samplern oder direkt im Software-Sampler der eigenen DAW. Entscheidend bleibt, wie man schneidet, layert, filtert und spielt – denn darin liegt die zeitlose Kunst des Samplings.

E-MU und Akai Sampler: FAQ

Gibt es heute noch Hardwaresampler? Ja, nur anders verpackt. Moderne MPCs, Elektron Octatrack, Roland SP-404MKII oder 1010music blackbox liefern aktuelle Sampling-Workflows, ersetzen aber selten den klassischen Rack-Ansatz.

Klingt AKAI „besser“ als E-MU? Das ist Geschmackssache. AKAI wirkt neutral und tight, E-MU farbig und groß mit markanten Filtern; viele Produzenten kombinierten beide.

Welche 90er-Modelle eignen sich für den Einstieg? Häufig empfohlen werden der AKAI S3000XL für robuste „Bread-and-Butter“-Aufgaben und der E-MU ESI-4000 als günstiger Start – idealerweise jeweils mit RAM-Upgrade und moderner Speicherlösung.

Warum setzte sich Software durch? Integration, Speicher, Editing-Komfort und Preis-Leistung waren am Ende überlegen, und DAWs speichern, automatisieren und reproduzieren vollständige Projekte ohne Medienbruch.

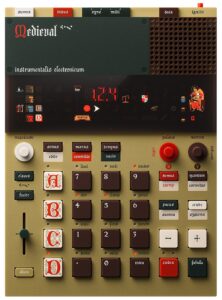

Empfehlung der Redaktion: Aktuelle Hardware-Sampler

Auch interessant:

Leitender Redakteur – keyboards.de

Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast

Unsere neuesten Beiträge

Pitchbend-Wheel am Synthesizer oder Keyboard

Pitchbend-Rad am Synthesizer: Ausdruck, Feeling und Kontrolle – so nutzt du das Wheel richtig Wer [...]

> WEITERLESENVoyetra Eight (1983), analoger Synthesizer

Voyetra Eight (1983): Der unterschätzte Analog-Rack-Synthesizer mit Sequencer, Arpeggiator und Modulationsmatrix Obwohl er nie im [...]

> WEITERLESENTutorial: Songwriting-Routinen und Recording-Gewohnheiten

Ein neues Jahr fühlt sich oft wie ein leerer Notizblock an. Voller Möglichkeiten für neue [...]

> WEITERLESEN