Großmembran oder Kleinmembran: der Soundcheck fürs Herz und fürs Ohr

Es gibt diese Entscheidung im Studio, die sich anfühlt wie die Wahl zwischen zwei Lieblingsgitarren. Beide klingen gut, beide machen Spaß, aber jede hat ihren Vibe. Genau so ist es mit dem Großmembran Mikrofon und dem Kleinmembran Mikrofon. Das eine ist eher der charismatische Frontsänger, der mit einem Schritt näher ans Publikum den ganzen Raum für sich gewinnt. Das andere ist der heimliche Virtuose, der jede Nuance spielt, ohne je zu übertreiben. Hier bekommst du den musikalisch-lockeren Deep Dive, damit du beim nächsten Vocal Recording, bei Drum Overheads oder wenn du Akustikgitarre aufnehmen willst, instinktiv richtig greifst.

Ein bisschen Geschichte – wie zwei Klangwelten entstanden

Stell dir die Anfangstage der Kondensatormikrofone vor. Große Studios, große Konsolen, große Träume. Damals war es einfacher, größere Kapseln präzise zu bauen. Also wurden viele Legenden als Großmembran geboren. Sie lieferten ein sattes, leises Signal. Stimmen schienen plötzlicher im Raum zu stehen. Mit der Zeit zog die Fertigung nach, Bauteile wurden feiner, und die Kleinmembran bekam ihren Auftritt. Auf einmal waren Schnelligkeit, Transienten-Treue und ein extrem sauberes Richtcharakteristik-Verhalten möglich. Seitdem spielen beide Teams zusammen auf den Bühnen der Welt. Kein Entweder-oder. Eher zwei Farben auf derselben Palette.

Großmembran oder Kleinmembran: Was „Membrangröße“ im echten Leben bedeutet

Die Zahl auf dem Papier ist simpel: Groß ist ungefähr ein Zoll Kapseldurchmesser, klein etwa ein halber Zoll. Aber du hörst keine Millimeter, du hörst Musik. Die große Membran reagiert ein kleines bisschen gemütlicher, dafür mit viel Körper und Präsenz. Die kleine Membran ist der Florettfechter: flink, präzise, kontrolliert – und im Stereo-Bild oft zum Verlieben stabil. Beide können leise rauschen. Beide können laut. Beide können schön. Der Unterschied liegt im Gefühl, das sie dir beim Einspielen geben.

Der Groove: wie sich die Technik in Musik übersetzt

Mit einem Großmembran Mikrofon reichen oft ein paar Zentimeter Nähe und du hast diesen Proximity-Effekt, der wie eine warme Decke klingt. Das Timbre wird voll, die Stimme rutscht wie von selbst nach vorn. Dein Eigenrauschen bleibt dabei niedrig, der Vorverstärker muss nicht ackern, und du spürst sofort: Ja, das trägt einen Song.

Das Kleinmembran Mikrofon kontert mit Geschwindigkeit. Ein Plektrum auf Phosphorbronze, ein Klavierton, der Hämmer zeigt, ein Ride, das nicht schneidet, sondern schimmert – das alles fängt ein SDC so, dass du weniger raten und weniger reparieren musst. Dazu kommt das Off-Axis-Verhalten: Seitliche Schallanteile klingen ehrlicher, das Polarpattern bleibt sauber, und XY, ORTF oder AB gelingen, als hättest du schon drei Takes Übung hinter dir.

Und wenn es richtig laut wird? Drums, Percussion, Blech – hier hat das Kleinmembran oft den Helm festgezurrt. Es bleibt cool, wenn die Luft vibriert. Ein Großmembran kann das auch, nur manchmal mit ein bisschen mehr Farbe. Manchmal ist genau diese Farbe der Kick, der dem Track das Grinsen schenkt.

Großmembran oder Kleinmembran bei Vocals: Nähe, Wärme, Gänsehaut

Für Gesang ist das Großmembran meist die Abkürzung zum Radio-Moment. Du stellst es auf, gehst angenehm nah ran, setzt einen Pop-Filter, und plötzlich ist die Silbe nicht nur hörbar, sie ist fühlbar. Präsenz ohne Gequengel. Wärme ohne Matsch. Das funktioniert für Pop, für Voice-Over, für Podcasts – gerade in nicht perfekten Räumen. Du drehst den Raum quasi aus dem Bild, ohne dass es unnatürlich wirkt.

Es gibt aber diese Stimmen, die neutraler besser erzählen. Chor, Ensemble, erzählerische Sprache, dokumentarische Aufnahmen im schönen Raum – da glänzt das Kleinmembran. Es lässt den Klang atmen. Kein Extra-Makeup, keine dicken Ränder. Nur die Performance, der Raum und eine Natürlichkeit, die sich im Mix fast von selbst an den richtigen Platz setzt.

Großmembran oder Kleinmembran bei Akustikgitarre: Silberfäden statt Sägeblatt

Wenn du Akustikgitarre aufnehmen willst, bringt das Kleinmembran die Saiten zum Funkeln, ohne dass die Höhen beißen. Es fängt den Attack präzise ein, hält das Low-End im Zaum und bildet Dynamik fein ab. In Stereo wird’s groß, aber nicht aufgeblasen. XY für ein kompaktes Bild, ORTF für ein bisschen Breite mit guter Lokalisation, AB für offene Luft – diese Setups liegen Kleinmembranern einfach. Willst du die Gitarre „größer als das Leben“, singer-songwriterig, mit einem Hauch Samt? Dann lass ein Großmembran ran. Ein bisschen näher, leicht Richtung Schallloch gedreht, und schon hat die Gitarre diese mittige Wärme, die Vocals freundlich umarmt.

Drums & Percussion: das Metronom der Wahrheit

Drum Overheads sind die Königsdisziplin der Kleinmembran-Fraktion. Du richtest das Paar so aus, dass die Snare im Stereobild mittig und zeitlich gesund landet, und die Becken danken es dir mit seidigem Glanz statt Zischeln. Für Room-Mics gilt: Schönes Zimmer? Omni-Kleinmembran rein und genießen. Du willst Charakter, Klebstoff, Kino? Ein Großmembran in der Acht, die Seiten-Nullen auf störende Reflexionen, und die Kessel bekommen dieses tiefe Atmen, das dich an Lieblingsplatten erinnert.

Klassik, Ensemble, Klavier: der Kamerakran fürs Ohr

Bei Streichern, Holzbläsern, Blech und Klavier willst du oft Kontrolle über das, was neben der Hauptachse passiert. Genau da brilliert das Kleinmembran. Es bleibt in der Richtcharakteristik konsistent, Räume lassen sich kalkulieren, und dein Hauptsystem – egal ob XY, ORTF oder AB – wirkt wie mit Lineal gezogen, nur eben musikalisch. Wenn ein Solo nach vorne treten soll, kommt die große Kapsel ins Spiel. Ein Großmembran als Spot-Mic setzt die Spielerin eine Handbreit vor das Ensemble, ohne den Rest zu erschrecken. Dramaturgie statt Messmikrofon – und beides hat Platz.

Heimstudio: lieb zum Raum, nett zur Nachbarin

Nicht jeder hat eine Kathedrale oder eine topbehandelte Regie. Im Heimstudio hilft das Großmembran oft, weil du näher ran kannst und der Proximity-Effekt dir Schmelz schenkt, während der Raum leiser wird. Ein Reflexionsfilter und ein Hochpass auf dem Weg in die DAW, und du bist schon erstaunlich weit. Das Kleinmembran funktioniert ebenfalls, verlangt aber mehr Sorgfalt bei der Platzierung, weil es den Raum ehrlicher erzählt. Wenn du beides hast, kombiniere mutig: LDC für die Nähe, SDC für die Wahrheit. Diese Mischung macht Arrangements groß, ohne sie zu überzeichnen.

Richtcharakteristiken musikalisch gedacht

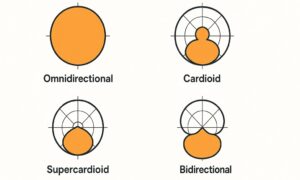

Die Niere ist deine Leadspur: fokussiert, zugänglich, fast überall richtig. Superniere und Hyperniere sind der In-Ear-Mix auf lauter Bühne: noch enger, hinten etwas empfindlich, aber im Chaos sehr hilfreich. Omni ist das „All lights on“-Preset im guten Saal: natürlich, offen, ohne Proximity-Effekt – perfekt, wenn der Raum Teil der Musik sein darf. Die Acht ist ein Special-Effect, aber ein edler. Für MS-Stereo, für Interviews vis-à-vis oder um Seitenreflexionen kreativ zu formen. Viele Kleinmembraner kommen mit Wechselkapseln. Viele Großmembraner haben Schalter am Body. Diese Flexibilität ist wie eine gut sortierte Pedalboard-Leiste: ein Griff, ein anderer Sound, gleiche Session.

Platzierung: Zentimeter sind Songs

Wenn der Take „fast“ perfekt ist, liegt es oft an einem Zentimeter. Näher dran heißt mehr Bass bei gerichteten Charakteristiken und mehr Intimität bei Stimmen. Ein paar Grad weg vom Mund und die S-Laute sind freundlich. Bei der Gitarre entscheidet die Höhe darüber, ob du Griffbrettgeklapper oder Bauchmusik hörst. Beim Klavier lenkt der Winkel die Balance zwischen Hammer und Korpus. Und am Drumset formt die Overhead-Höhe, ob die Becken schweben oder schnalzen. Es sind kleine Handgriffe. Aber sie sparen dir EQ, De-Esser und graue Haare.

Drei Sessions, wie du sie heute fahren könntest

Du hast einen Singer-Songwriter im Raum. Für den Gesang nimmst du ein Großmembran Mikrofon, gehst auf Armeslänge, Pop-Filter davor, leichte Cardioid. Für die Akustikgitarre nutzt du ein Kleinmembran Mikrofon am zwölften Bund, dreißig bis vierzig Zentimeter entfernt, minimal Richtung Schallloch. So bekommst du Präsenz in der Stimme und Glitzer an den Saiten. Wenn du Luft willst, nimm die Gitarre in Stereo mit zwei Kleinmembranen auf und lass die Stimme mit dem LDC etwas näher heranrutschen. Oder du machst es ganz intim: ein einziges Großmembran zwischen Mund und Gitarre, und dann balancieren mit Abstand und Winkel, bis der Sweet Spot singt.

Am Drumset startest du mit zwei Kleinmembranen als Overheads, oft ORTF, weil es Breite und Ortung elegant verbindet. Du checkst die Snare-Mitte, hebst oder senkst ein wenig, bis die Becken ruhig glänzen. Für den Raum stellst du in einem guten Zimmer ein Omni Mikrofon auf und hörst, wie die Kessel atmen. Oder du wählst ein Großmembran in Acht und positionierst es so, dass die Seiten Reflexionen aussperren. Ergebnis: Entweder filigran und realistisch oder cineastisch und groß – beides ist Musik.

Im Klassik- oder Ensemble-Setup hängst du ein Kleinmembran-Paar als Hauptsystem und stimmst den Abstand auf Saal und Besetzung ab. XY kompakt, ORTF mit schöner Breite, AB für majestätische Räume. Soli bekommen bei Bedarf ein Großmembran-Spot, der sie sanft nach vorn schiebt. Das Orchester bleibt ehrlich, das Solo erzählt – genau die Balance, die Aufnahmen zeitlos macht.

Großmembran oder Kleinmembran: Kauf mit Bauch und Verstand

Wenn du viel leise Quellen aufnimmst, achte auf Eigenrauschen in dB-A. Je niedriger, desto entspannter. Wenn du laut wirst, schau auf maximalen SPL und auf schaltbare Pads. Ein Hochpass am Mikro spart dir Trittschall im Mix. Die Empfindlichkeit in mV/Pa sagt dir, wie sehr dein Preamp anpacken muss. Mehr Richtcharakteristiken bedeuten mehr Klangrollen in einem Körper. Und unterschätze nie die Mechanik: eine gute Spinne, ein leiser Korb, eine zuverlässige Buchse – das ist wie gute Stimmmechaniken an der Gitarre. Wenn Stereo dein Ding ist, lohnt sich ein gematchtes Kleinmembran-Paar. Dein Stereobild bedankt sich mit Ruhe.

Stolpersteine, die du charmant umgehst

Zu nah und ohne Pop-Filter führt zu Plosiven und Basswulst. Ein bisschen Abstand, ein Filter, ein High-Pass – und alles ist gut. Ein falscher Winkel lässt S-Laute zischeln. Fünf Grad weg vom Mund, und die Sonne geht auf. Unsauber aufgestellte Stereopaare lassen das Bild wackeln. Miss, höre, justiere – es lohnt sich. Und die größte Falle: das eine Mikro für alles erzwingen. Zwei sich ergänzende Mikros – ein LDC und ein SDC – bringen dich musikalisch weiter als die Suche nach dem mythischen Alleskönner.

Fazit: Großmembran oder Kleinmembran – Zwei Wege, ein Ziel – gute Musik

Es gibt kein „besser“, nur „passender“. Das Großmembran ist deine Stimme mit Spotlight: Präsenz, Nähe, Charakter. Es hilft in nicht idealen Räumen und liefert diesen Mix-aus-der-Box-Gesang, der Songs trägt. Das Kleinmembran ist die Linse, die Wahrheit liebt: Neutralität, Schnelligkeit, Stereo-Stabilität. Es macht Drums, Akustikgitarre, Klavier und Ensembles so greifbar, dass Arrangements atmen. Am klügsten ist es, beide Welten zu kennen und zu kombinieren. So malst du mit warmen Flächen und feinen Linien. Und Musik ist am Ende genau das: Farbe und Form, Herz und Handwerk.

Auch interessant:

Leitender Redakteur – keyboards.de

Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast

Unsere neuesten Beiträge

Steinberg Groove Agent 6, Drum-Software

Steinberg Groove Agent 6 ist da: Mehr Punch, smarter Pattern-Editor und neue Drum-Kits Steinberg hat [...]

> WEITERLESENTutorial: Einstieg ins Eurorack 20 – Drums

Gibt es eine Drum-Maschine, bei der alle Sounds den persönlichen Geschmack zu 100 % treffen? [...]

> WEITERLESENDIY Jupiter-8 aus 2x JP-08

Es gibt immer wieder DIY-Projekte, die echt verblüffend sind. Craig Barnes hat sich seinen eigenen [...]

> WEITERLESEN