Kommen wir zum Ende – aber nur dem Ende der Signalkette, nicht dem Ende unserer Tutorial-Reihe. Der VCA ist in den allermeisten Fällen das letzte Modul eines Patches. Aber er findet nicht nur dort seinen Platz, sondern kann vielfältig eingesetzt werden.

Was macht ein VCA?

Ein VCA ist ein Verstärker, mit dem sich der Pegel von Signalen einstellen lässt. Dabei kann die Verstärkung nicht nur manuell geregelt werden, sondern, wie es die Bezeichnung VC (= Voltage Controlled) schon sagt, auch mithilfe einer Steuerspannung. Ergo ist hiermit eine dynamische Veränderung des Pegels möglich.

Hinweis: ein VCA verstärkt ein Signal nicht im Sinne eines Gitarren-Amps, sondern regelt einen Wert zwischen null und maximalem Pegel. Er senkt also den Wert bis auf null ab. Nur einige VCA-Module verstärken auch über den maximalen Pegel des Eingangsignals hinaus, was dann zu einem Overdrive führt.

Im Grunde ist ein VCA-Modul recht einfach aufgebaut. Es gibt einen Eingang für das zu verstärkende Signal und den dazu gehörenden Ausgang. In der Grundstellung ist der VCA geschlossen, d.h. es kommt kein Signal am Ausgang heraus. Das geschieht erst, wenn eine Steuerspannung, i.d.R. eine Hüllkurve, anliegt, die den Pegel entsprechend der eingestellten Hüllkurvenphasen anhebt.

Der Eingangspegel kann auch mit einem Gain-Regler manuell angehoben werden. Als Nebeneffekt führt diese Gain-Anhebung auch zur permanenten Öffnung des Ausgangs. Das wird zum Beispiel für Drone-Sounds oder einfach nur zur Überprüfung des Signals gebraucht.

Kennlinie: linear vs. exponentiell

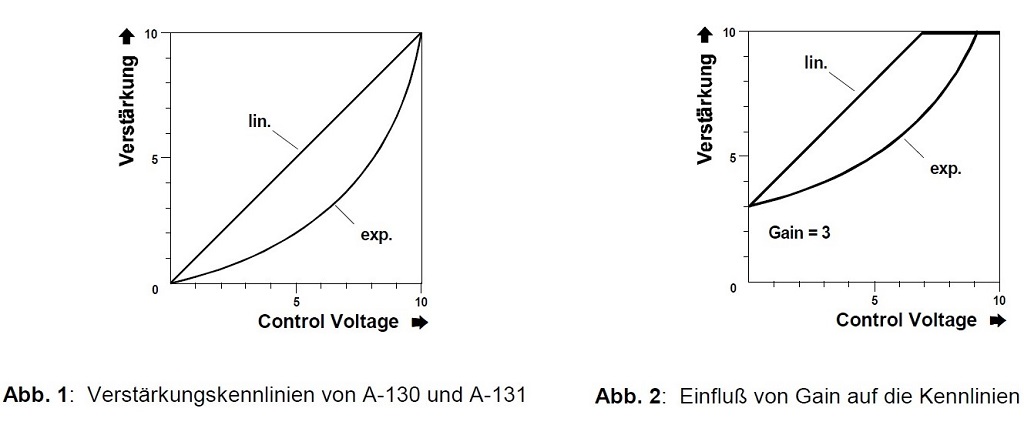

Die Kennlinie, nach der das Signal verstärkt wird, ist das große Unterscheidungsmerkmal bei VCAs. Mit einer exponentiellen Kennlinie kann die Verstärkung feinfühliger geregelt werden, da sie dem Hörempfinden des menschlichen Ohres entgegenkommt. Folglich werden exponentielle VCAs vorzugsweise für Audiosignale eingesetzt.

Bei der linearen Kennlinie erfolgt die Verstärkung proportional gleichmäßig. Das macht sich bei der Verstärkung von CV-Signalen oft besser. Dennoch kann man lineare VCAs auch für Audio und exponentielle VCA für CV-Signale verwenden, wenngleich das Regelverhalten nicht optimal ist.

Die Schaltungstechnik macht den Klang

Ein VCA sollte grundsätzlich neutral, also färbungsfrei, arbeiten. Damit bleibt der Klang von Oszillatoren, Filtern und anderen Modulen unverfälscht. Dennoch kann eine leichte Sättigung oder gar Overdrive im VCA sich durchaus positiv auf den Gesamtklang auswirken.

Vactrol-basierte Schaltungen sind verzerrungsarm und daher für weiche Klänge geeignet. Allerdings reagieren Vactrols relativ langsam und sind für perkussive Klänge und schnelle Modulationen kaum zu gebrauchen. VCAs mit Transistorschaltung arbeiten bis zu einem gewissen Grad normal, neigen bei zu Pegeln jedoch zum Verzerren. Es hängt von der Art und Qualität der Bauelemente ab, ob die Verzerrung angenehm oder eher kratzig klingt. IC-basierte VCA verhalten sich ähnlich, wobei diskrete Transistorschaltungen i.d.R. etwas „schöner“ verzerren. Für besondere Fälle gibt es sogar VCAs mit Röhren. Diese Module färben den Klang deutlich und arbeiten unstet, was aber durchaus seinen Reiz haben kann.

Anwendungen für einen VCA

Der häufigste Gebrauch eines VCAs ist für die Steuerung des Lautstärkeverlaufs eines Klanges. Der VCO liefert die Basis, das VCF formt den Klang und der VCA sorgt dafür, ob man den Klang hört oder nicht – mal etwas einfach ausgedrückt. Wird der VCA durch eine Hüllkurve gesteuert, kann der Pegel des Signals eingeblendet, abgeschwächt, gehalten und ausgeblendet werden. Das entspricht den vier Hüllkurvenphasen Attack, Decay, Sustain und Release.

Dieser Verlauf muss jedoch nicht zwingend am Ende der Signalkette erfolgen. Hat man mehrere Oszillatoren und ein Noise Generator, kann mit einem VCA der Lautstärkeverlauf anders als der des Gesamtklanges gestaltet werden. Ein dritter VCO oder Noise kann später eingeblendet oder nach einer kurzen Anfangsphase ausgeblendet werden.

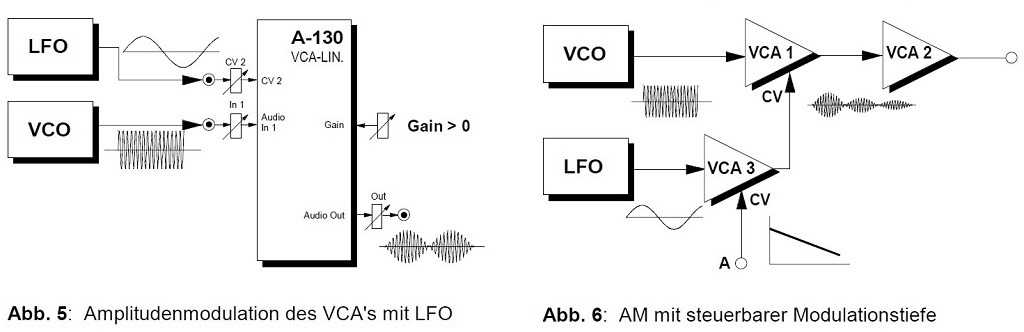

Ein Tremolo entsteht durch die Modulation mit einem LFO. Das Problem dabei ist, dass der VCA auch dann geöffnet wird, wenn er durch einen parallel anliegende Hüllkurve eigentlich geschlossen wird. Die Lösung ist die serielle Verwendung von zwei VCA. Manche Module bieten für solche Anwendung bereits einen integrierten zweiten VCA bzw. eine Abhängigkeit.

Wird ein LFO mit hoher Geschwindigkeit oder ein VCO verwendet, entsteht eine Amplitudenmodulation (AM). Diese klingt ähnlich wie die verwandte Ringmodulation.

Mit einem Hüllkurven-gesteuerten VCA lässt sich auch das Ein- und Ausblenden einer anderen Modulationsquelle realisieren. Ein LFO wird erst durch den VCA geschickt. Dann patcht man ihn zum eigentlichen Modulationsziel. Nun lässt sich die Modulationstiefe dynamisch steuern.

Ein VCA kann an vielen Stellen des Signalweges auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden. Daher sind Dual- und Quad-Module eine praktische Lösung. Ebenso sind neben Hüllkurve und LFO unterschiedliche Steuerquellen möglich: Thereminantenne, Sequenzer, Key-CV, Sample & Hold usw. Einen VCA nur für die finale Lautstärke zu verwenden, hieße, sein Potenzial nicht auszuschöpfen.

Unter diesem Link findet ihr eine umfangreiche Auswahl an VCA-Modulen bei MUSIC STORE professional.

Unsere neuesten Beiträge

Tutorial: Einstieg ins Eurorack 19 – Synth Voice

Eine komplette Synthesizer-Stimme in einem einzelnen Eurorack-Modul – geht das? Und ist das sinnvoll? Ja [...]

> WEITERLESENKORG phase8: Akustiksynthese-Synth mit 8 Resonatoren und Sequencer

KORG phase8: Akustiksynthese trifft haptisches Sounddesign – mit acht Metallresonatoren und Sequencer Mit dem KORG [...]

> WEITERLESENBeyerdynamic HEADPHONE LAB, PlugIn

beyerdynamic HEADPHONE LAB: Kostenloses Plug-in macht DT-Kopfhörer zum „Referenzstudio“ Wer unterwegs produziert, im Schlafzimmer mischt [...]

> WEITERLESEN