Der Noise-Oszillator: Geschichte, Praxis und Klangfarben

Rauschgenerator im Synthesizer: Wenn wir über Oszillatoren sprechen, denken viele zuerst an Sägezahn, Rechteck oder Dreieck. Dabei ist eine der unscheinbarsten Klangquellen oft die nützlichste: der Rauschgenerator (engl. Noise Oscillator oder Noise Source). Er liefert kein „Tonmaterial“ im klassischen Sinne, sondern statistisch verteilte Energie über das Frequenzspektrum. Genau das macht ihn zum Schweizer Taschenmesser im Sounddesign – von knisternden Hi-Hats über realistische Windflächen bis hin zu lebendigen Modulationen. In diesem Beitrag erfährst du, wozu man Noise braucht, wofür es weniger geeignet ist, wie es historisch in Synthesizern auftauchte und wie du Weißes, Rosa und weitere Rauscharten in der Praxis sinnvoll einsetzt.

Wozu braucht man einen Rauschgenerator im Synthesizer überhaupt?

Rauschen ist unharmonisch, enthält aber – je nach „Farbe“ – viel bis alle Frequenzen. Dadurch eignet es sich ideal für perkussive Transienten und naturähnliche Geräusche. Eine Snare ohne Noise-Anteil wirkt stumpf; mit Noise bekommt sie den charakteristischen „Sizzle“. Gleiches gilt für Hi-Hats und Shaker, deren metallischer Schimmer in vielen Klassikern hauptsächlich aus gefiltertem Rauschen stammt. Auch Wind, Meer, Regen oder Dampf entstehen aus Noise, das durch Filter, Hüllkurven und Effekte geformt wird.

Darüber hinaus ist Noise eine hervorragende Modulationsquelle. In einem Sample-&-Hold-Modul erzeugt es zufällige Spannungen, die zu „Treppen“-Melodien, zufälligen Filterfahrten oder lebendigen Vibratos führen. Leichtes Noise als Audio-Layer über Leads oder Pads kann Höhen definieren, Präsenz geben oder das Gefühl von „Luft“ und Analogität erzeugen – subtil dosiert wie ein akustisches Gewürz.

Was kann man damit nicht so gut machen?

Weil Noise keine periodische Schwingung ist, eignet es sich nicht für stabile, tonal gebundene Melodien. Natürlich lässt sich Rauschen durch stark resonante Filter auf eine scheinbare Tonhöhe einschnüren oder via Karplus-Strong-Technik (ein Noise-Impuls in eine kurze Delayline) in eine Saiten- oder Mallet-Illusion verwandeln. Doch wann immer du präzise Tonhöhen, Akkorde und harmonische Verläufe brauchst, fährst du mit klassischen VCOs, Wavetables oder FM-Trägern besser und nutzt Noise ergänzend für Attack, Textur und Bewegung.

Rauschgenerator im Synthesizer: Ein kurzer Blick in die Geschichte

Rauschquellen fanden ihren Weg in den 1960er-Jahren in die modularen Systeme der Pioniere. Frühe Moog– und Buchla-Module boten Noise neben den tonalen Oszillatoren an, oftmals in mehreren Farben. EMS VCS3, ARP-Synths und später viele kompakte Klassiker integrierten ebenfalls Rauschgeneratoren. In der Drum-Maschinen-Ära wurden Noise-Quellen zum Herzstück synthetischer Snares und Hi-Hats – legendäre Instrumente wie die Roland TR-808 kombinieren gefiltertes Rauschen mit Resonatoren und Hüllkurven, um den typischen Charakter zu erzeugen. Technisch entstand analoges Rauschen meist durch Rauschdioden oder inverse Vorspannung von Transistorknoten; digital wird es heute häufig über Pseudozufallsgeneratoren (z. B. LFSR) realisiert.

Weißes, Rosa und weitere Rauschfarben

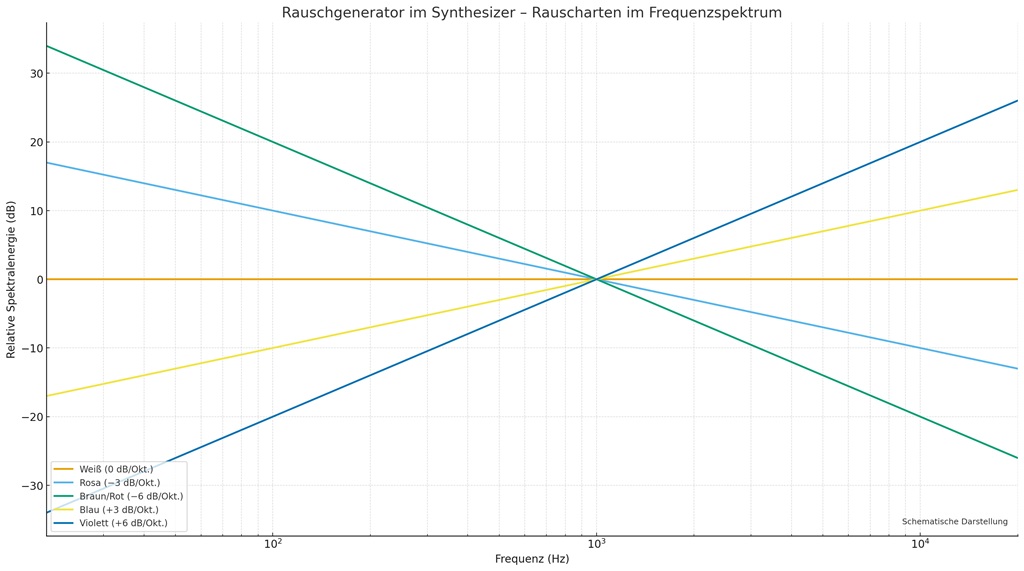

Spricht man über Noise im Synthesizer, begegnet man meist Weiß und Rosa. Weißes Rauschen enthält über das Spektrum hinweg im Mittel gleiche Energie pro Hertz; unser Ohr nimmt die Höhen dadurch besonders präsent wahr. Rosa Rauschen verteilt die Energie pro Oktave gleichmäßiger, wodurch es wärmer und natürlicher wirkt. Viele Instrumente bieten zusätzlich Braunes/Red Noise (Energie nimmt zu den Tiefen hin stärker zu), gelegentlich auch Blaues oder Violettes Rauschen mit deutlicher Höhenbetonung. Einige digitale Synths und Plug-ins kennen zudem „Graues Rauschen“, psychoakustisch auf gleich empfundene Lautheit getrimmt. In der Praxis gilt: Weiß für spritzige Transienten und luftige Texturen, Rosa für organische Flächen und perkussive Körper, Braun/Red für druckvolle Low-End-Sweeps und Donnersounds, Blau/Violett für scharfe, sehr helle Effekte.

Praxis: So formst du Noise in musikalisches Material

Beginne mit einer klaren Idee, welche Rolle das Noise im Mix spielen soll. Für Hi-Hats nimm weißes Rauschen, öffne ein Hochpass- oder Bandpassfilter und steuere die Lautstärke mit einer kurzen, knackigen Hüllkurve. Ein Hauch Sättigung oder Bit-Reduction bringt Körnung; ein kurzer Raum verankert das Element. Für Snares mischst du Noise mit einem tonaleren Kern (z. B. Bandpass bei ~180–250 Hz für den „Kessel“), formst die Amplitude mit zwei Hüllkurven – eine für den Attack des Rauschanteils, eine längere für den Body – und setzt Parallelkompression, um den Snap nach vorn zu holen.

Für Wind und Meer eignet sich rosa Rauschen, moderat tiefpassgefiltert. Moduliere die Cutoff-Frequenz langsam mit LFOs oder einer zufälligen Quelle und füge breites Stereo sowie lange Hallräume hinzu. Variierende Bandpässe erzeugen Brandungswellen, Amplitude-Modulation sorgt für Böen. Für Drones und Ambiences ist es spannend, Noise durch selbstoszillierende Filter zu schicken: Stelle die Resonanz so hoch, dass das Filter pfeift, und nutze Noise als Anreger. Das ergibt organische, brummende Texturen, die trotz Rauschbasis tonal anklingen.

Wenn du melodische Zufälle suchst, route Noise in ein Sample-&-Hold. Lasse die S&H-Clock im Tempo deiner Produktion ticken und moduliere damit VCO-Pitch oder Filter-Cutoff. Ein Quantizer fängt die zufälligen Werte in einer Tonleiter ein; so bekommst du musikalische Random-Läufe, die zwischen Kontrolle und Chaos balancieren. Für Plucks schickst du einen kurzen Noise-Impuls in eine Karplus-Strong-Delayline (oder ein spezielles String-Modul/Plug-in), setzt die Delayzeit auf Tonhöhe und formst den Decay – eine verblüffend realistische Saitenillusion, die wunderbar mit einem subtilen Rauschlayer für die Anschlagsgeräusche harmoniert.

Sounddesign-Feinschliff: Layering, Dynamik und Platz im Mix

Noise ist im Spektrum gierig. Deshalb lohnt es sich, früh zu filtern und den Zielbereich festzulegen. Ein dynamischer EQ oder Multiband-Kompressor verhindert, dass Hi-Hat-Noise mit Vocal-Sibilants kollidiert. In Leads kann eine sehr leise Rausch-Beimischung – über einen separaten Bus, leicht komprimiert und dezent verhallt – für Definition sorgen, ohne den Grundklang zu verhärten. In Pads liefert breit gefiltertes Rauschen Breite und Bewegung, wenn es von langsamen LFOs in Cutoff, Pan und Lautstärke geformt wird. Achte darauf, Noise zu automatisieren: In Übergängen darf es anschwellen, in Strophen zurücktreten. So bleibt der Mix transparent.

Typische Fehler – und wie du sie vermeidest

Ein häufiger Irrtum ist, Noise als „immer gleich“ zu betrachten. Schon kleine Änderungen am Filtertyp (Bandpass vs. Hochpass), an der Hüllkurvenform (Exponent vs. Linear) oder an der Verzerrungsstufe verwandeln die Textur komplett. Ebenso verbreitet ist Überdosierung: Was solo beeindruckt, zischelt im Mix schnell. Stelle Noise zunächst zu leise ein und hebe es nur so weit an, bis die gewünschte Kontur hörbar wird. Wenn du pitch-stabiles Material willst, widerstehe der Versuchung, Noise zum Hauptträger zu machen. Nutze es stattdessen als Transienten- oder Textur-Layer – und überlasse Tonhöhe den klassischen Oszillatoren.

Rauschgenerator im Synthesizer: Analog, digital und die Sache mit der „Qualität“

Analoge Rauschquellen klingen oft etwas körniger und unvorhersehbarer, weil ihre Entstehung physikalisch echt zufällig ist. Digitale Umsetzungen sind reproduzierbar und können spezielle Farben wie Blau, Violett oder Grautöne anbieten, manchmal mit spektralen Hüllkurven, die live modulierbar sind. Für musikalische Anwendungen ist „besser“ Geschmackssache: Für Vintage-Drums darf es herrlich unperfekt sein, für moderne Pop-Hi-Hats überzeugt oft sauber generiertes Weiß mit präzisem Filter und transientenfreundlicher Dynamikbearbeitung.

Mini-Tutorial: Drei schnelle Patches ohne Aufzählungsorgie

Stell dir vor, du baust zuerst eine 808-ähnliche Snare. Du mischst ein dunkles, bandpassgefiltertes Rauschen mit einem kurzen Sinus-Body. Die Rauschhüllkurve ist sehr schnell im Attack, mittelschnell im Decay; der Body darf etwas länger ausklingen. Ein Schuss Kompression hebt den Attack hervor, ein kurzer Raumhall rückt die Snare in den Mix. Jetzt wechselst du zu einer offenen Hi-Hat: Weißes Rauschen, Hochpass um die unteren Mitten auszudünnen, Bandpass für den metallischen Kern. Die Amplitudenhüllkurve hat eine definierte Gate-Zeit, gerade so lang, dass die Hat atmet. Zum Schluss nimmst du Wind: Rosa Rauschen, tiefer Lowcut gegen Rumpeln, langsame Cutoff-Modulation durch zwei LFOs mit unterschiedlichen Phasenlagen, dazu eine sehr breite Stereoverteilung und ein langer, diffusionsreicher Hall.

Empfehlung der Redaktion – günstige Synthesizer mit Rauschgenerator

Leitender Redakteur – keyboards.de

Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast

Unsere neuesten Beiträge

ZOOM PodTrak P4next, Podcast-Recorder

ZOOM PodTrak P4next: Podcast-Recorder und USB-Audio-Interface für Recording, Remote-Gäste und Streaming Mit dem ZOOM PodTrak [...]

> WEITERLESENArturia FX Collection 6, Effekt-Plugin

Arturia FX Collection 6 veröffentlicht: 5 neue Effekte und ein komplettes Plug-in-Toolkit für Mixing, Sounddesign [...]

> WEITERLESENEvermix EvermixBox 5, DJ-Audiointerface

EvermixBox 5: DJ-Sets aufnehmen & livestreamen – ohne Laptop, direkt vom Mischpult aufs Smartphone Evermix [...]

> WEITERLESEN