Ein MIDI-Cembalo zu bauen war für den Hobbymusiker Pierre Laube, der selbst akustische Cembali und Spinette besitzt, eine selbst gewählte Herausforderung. Denn er begeistert sich auch für die virtuellen Versionen historischer Originale aus vergangenen Jahrhunderten. Nur einzig eine passende MIDI-Tastatur fehlt bislang am Markt, um das Spielgefühl haptisch und optisch umzusetzen.

Das wollte Pierre Laube nicht auf sich sitzen lassen und konstruierte als begeisterter Do-It-Yourself-Bastler kurzerhand ein eigenes Holzgehäuse mit entsprechender Klaviatur. Im Gehäuse sind Studiomonitore eingebaut, um den Klang aus der passenden Perspektive wiederzugeben. Ein Blick auf ein positiv „verrücktes“ Projekt – dem sogleich noch ein zweites folgte.

Bei Cembali und Spinetten werden über den Tastenanschlag die Saiten mit einem Plektrum angerissen, statt per Hammer wie bei einem Klavier. Es existiert nur eine Anschlagstärke. Dabei spürt der Spieler allerdings einen Zupfwiderstand an jenem Punkt, bevor die Saite angerissen wird.

Das Spielgefühl ist mitunter stilprägend für die Instrumente, der Spieler „federt“ praktisch mitunter über die Tasten. Mit meiner Software-Firma Realsamples konzentriere ich mich besonders auf das Sampling historischer Tasteninstrumente, darunter Cembali und Spinette. Ähnlich wie bei Pianisten, die eine Hammermechanik auch bei MIDI-Keyboards zu schätzen wissen, ergeht es vielen Cembalisten so, dass sie die gewohnte haptische Cembalo-Rückmeldung am MIDI-Keyboard vermissen – von der Aura einer Cembalo-Optik ganz zu schweigen.

Für das MIDI-Cembalo die richtige Tastatur finden

Eine Annäherung stellten bislang MIDI-Tastaturen mit Orgeldruckpunkt dar, wie sie etwa von Doepfer angeboten werden. Deren Haptik ist Pfeifenorgel-Tastaturen nachempfunden, die bei entsprechendem Druck nachgeben. Lediglich Roland bot mit seinem C30 ein „Digital-Cembalo“ an: Dort ist eine Tastatur in ein mit Ornamenten verziertes Tischgehäuse mit Lautsprechern verbaut, als sogenanntes „Virginal“: Jene Cembalo-Bauform zeichnete sich durch Saiten aus, die quer zur Klaviatur verliefen (wie bei einem Spinett).

Dadurch ist das Instrument kompakter als ein herkömmliches Cembalo – zugeklappt wirkt es wie ein kleiner Tisch und kann auch als Möbelstück dienen. Mit der verbauten Tastatur versuchte der Hersteller, das Spielgefühl zumindest grob in Richtung eines akustischen Cembalos anzunähern. Das digitale Instrument mit seiner eigenen Klangerzeugung war zudem nicht gerade günstig, es lag preislich nahe einem hochwertigen gebrauchten Cembalo. Mittlerweile ist das Modell nicht mehr erhältlich.

Dem Spieler vermittelt das C30 immerhin die Grundidee des Cembalos – allerdings fehlte im Vergleich zu einem akustischen Cembalo immer noch der wirkliche „Knackpunkt“ der Taste durch das Anreißen der Saite: Nähert sich die Taste dem Anzupfpunkt des Kiels – ein Plektrum, das auf einem Springer montiert ist – wird die Saite gedehnt, der Kiel biegt sich ebenfalls etwas, bis schließlich die Spitze klickend über die Saite streift und den Klang auslöst.

Die Taste macht sich haptisch „klackend“ bemerkbar, sie „bricht“ sozusagen mit leichtfüßigem Widerstand ein. Das ist mehr als ein ereignisloses „Absacken“ der Taste, sondern vermittelt Lebendigkeit beim Spielen. Ließe sich dieses Wechselspiel aus anzureißender Saite und Plektrum noch weiter annähern? Wie könnte eine möglichst erfüllende virtuelle Lösung aussehen, die zudem nicht auf speicherbegrenzte Onboard-Sounds setzt, sondern als Masterkeyboard dient, um umfangreiche Libraries anzusteuern?

MIDI-Cembalo – ein herausforderndes DIY-Projekt

Einer meiner Sample-Kunden, der Hobbymusiker Pierre Laube, besitzt bereits akustische Cembali und Spinette, Nachbauten aus dem 20. Jahrhundert. Ihn haben die historischen Originale aus den Museen ebenfalls fasziniert, besonders die Instrumente der Sammlung des 2016 verstorbenen Musikwissenschaftlers Andreas Beurmann, die ich bisher gesampelt hatte. Laube kontaktierte mich und bestellte Samples. Im Direktvergleich mit seinen akustischen Instrumenten fehlte ihm zum Spielen in der MIDI-Welt jene „lebendige“ Cembalo-Haptik und -Optik. Er meinte schließlich, er habe ein Projekt vor …

Nach einigen Wochen überraschte er mich mit Detailfotos zu einem Ergebnis, das mich schlicht plättete: Ein MIDI-Cembalo in Virginal-Bauform, in einem kunstvoll ausgearbeiteten Gehäuse, mit einer stark modifizierten MIDI-Klaviatur. Ich wollte unbedingt mehr wissen und schlug vor, darüber einen Artikel zu schreiben – zum einen war die Geschichte und Hingabe eines derart detailverliebten positiven „Nerds“ faszinierend, zum anderen können seine Ideen andere anregen, die ebenso auf der Suche sind. Pierre Laube gab gerne Auskunft. „Mir macht es Freude, wenn ich jemanden inspirieren oder selbst dazulernen kann.“

Laube lebt nahe Zwickau, beruflich arbeitet er in der Sozialpsychiatrie im Bereich Wiedereingliederungshilfe, er schätzt die Arbeit mit Menschen, das Gefühl, Herausforderungen zu begegnen. In seiner Freizeit macht er Musik – teils härteren Rock mit seiner Band, gleichzeitig schätzt er Klassik. Dabei realisiert er gerne Do-It-Yourself-Projekte, wenn Lösungen gefordert sind.

Wie alles begann

„Mein erstes großes Projekt war 1999 ein Orgelpositiv aus Holz“, erinnert er sich. Orgelpositiv bezeichnet eine vergleichsweise kompakte, transportable Orgel. „Die Orgel hatte drei Oktaven und war so groß wie ein kleiner Schrank. Daran war nichts MIDI, sie funktionierte richtig mit Balk und Stechern unter den Tasten, Ventilen und so weiter.“

Neben der Musik seien Holzhandwerk sowie „Tüfteleien verschiedener Art“ schon immer sein Ding gewesen, erklärt Laube. Das sei womöglich vom Vater, einstmals Lehrer, geerbt, der ebenfalls immer Dinge gefertigt habe, von der Modelleisenbahn in früheren Tagen, später Schnitzereien bis hin zum Ausbau der Wohnung, was in DDR-Zeiten oft notwendig war, erläutert Pierre Laube.

Die eigene Idee zum MIDI-Virginal habe Ende 2021 nahegelegen, meint er. „Ich genieße meinen momentanen Enthusiasmus und die Leidenschaft in Musik und Handwerk, will unaufhörlich hinzulernen, vor allem aber kann ich mich mit solchen Dingen einfach auch komplett aus der Zeit stehlen.“

Sein Bandprojekt lag im Rahmen der Pandemie auf Eis, zu dem Zeitpunkt war noch keine Normalität absehbar. „Und ich weigere mich, Lebenszeichen auf Social Media zu verlagern und unaufhörlich in die Videokamera zu hampeln“, er schmunzelt. „Ich muss allerdings immer etwas tun, das mich erfüllt.“ Durch eine Umgestaltung der Wohnung entstand 1,20 Meter Freiraum. Der wollte natürlich möglichst sinnvoll gefühlt werden, wirft er augenzwinkernd ein.

Holzgehäuse mit Gotik-Elementen, Malerei und Intarsien

Das Gehäuse ist durch handwerkliches Geschick und Ideenreichtum entstanden, so Laube. „Ich habe mich zuerst bewusst nicht für eine barocke oder generell schlichte Optik entschieden.“ Stattdessen glänzt Gotik „aus allen Ecken“, wie er sagt, „angelehnt an Möbel und Gebäude dieser – auch musikalisch – wunderbaren Stilepoche. Nicht zuletzt kommt hier auch eine Thematik zum Tragen, die mich als großen Freund der ‚Geralt von Riva‘-Geschichten und ‚The Witcher‘-Games von CD Projekt Red nicht loslässt. Somit habe ich als Innengemälde ‚Geralt von Riva‘ in Temerien und außen ‚Die Freie Stadt Novigrad‘ als Concept Art gewählt. Diese Fantasiefigur lebte ebenfalls in einer Art gotischen Epoche, einem fantastischen 13. Jahrhundert.“

Die Gemälde sind als Drucke eingebracht, außen auf einer Art Hartschaum, innen auf High-Definition-Acryl. Eine Widmungstafel aus Ahorn-Mahagoni Schichtholz mit Dank an den Instrumentensammler Andreas Beurmann und an meine Samples zur Inspiration für das Projekt hat er ebenfalls angebracht.

„Alle Intarsien und Insignien habe ich in entsprechender Schrift von einem alten Bekannten, einem Laser-Handwerker und Holzkenner, umsetzen lassen. Alle anderen Teile sind aus verschiedenen Ländern Europas zusammengetragen. Ich habe sie in meinen Plan, der oft auch im Laufe der Arbeit weiter gedieh, integriert. Beim Finish habe ich auf dunkles Beizen verzichtet, um den Hölzern ihre natürliche Schönheit zu lassen. Große Flächen sind Birke, die Leisten zumeist Buche. In einigen Jahren dunkelt das von selbst und ganz natürlich nach. Abgeschlossen habe ich die Holzbearbeitung mit zweimaligem Auftrag von Antikwachs und dem Polieren von Hand per Bürste.“

Masterkeyboard-Komplettpaket mit Sound-Ausgabe

Wie funktioniert sein MIDI-Virginal technisch? Die im Gehäuse verbaute Tastatur steuert einen externen Rechner an, auf dem die Samples im Kontakt-Sampler getriggert werden. Das Audio-Signal geht ins MIDI-Cembalo. Der Deckel lässt sich aufklappen, darunter gibt ein Paar Presonus Eris 3.5-Aktivmonitore den Klang aus. Die Lautsprecher sollen dem Spieler die klangliche Perspektive entsprechend dem akustischen Instrument vermitteln – ähnlich wie in einem E-Piano oder auch dem Roland C30. „Mit den Presonus-Monitoren bin ich für diese Größe sehr zufrieden. Ich habe sie auch immer wieder zum Aufnehmen im Einsatz.“

Ob die Gitter-Abdeckung der Lautsprecher Absorptionen hervorruft? „Ein leichter ‚Vorhang-Effekt‘ bleibt nicht aus, wenn der Zwischenboden geschlossen ist und auf dem sogenannten ‚Laubengang‘ an der Klaviatur ruht. Aber ich habe dafür gesorgt, dass ich den Zwischenboden mittels kleiner Stützen öffnen oder leicht anschrägen kann. Von den Stützen habe ich auch zwei verschiedene Längen gemacht, sodass der Winkel im Prinzip wie bei dem Deckel eines Spinetts, Cembalos oder Klaviers regulierbar ist. Der Klang strahlt dann nach vorn zum Spieler ab und die Absorption minimiert sich, sie verschwindet fast gänzlich. Dass die ansonsten verschlossene Front direkt oberhalb der Klaviatur aus offenen Elementen besteht, hängt ebenfalls mit dem Klang zusammen.“

Invertierte Doepfer-Tastatur im Spielgefühl modifiziert

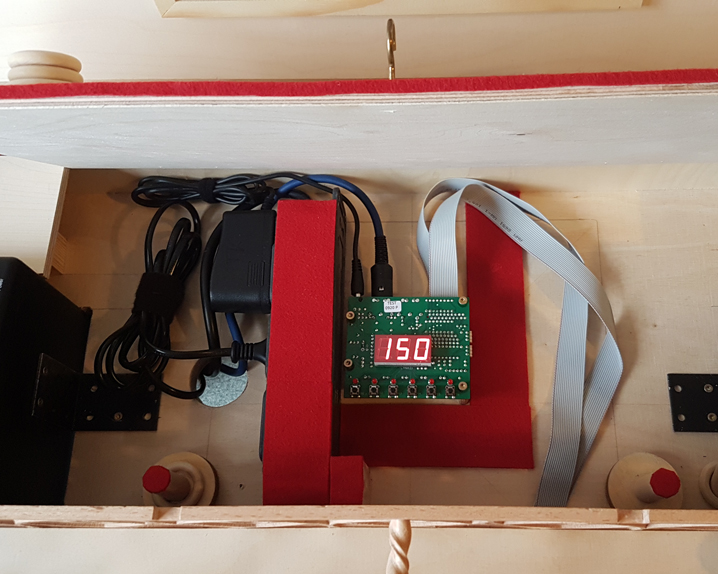

Als Tastatur kommt eine Doepfer 61TP/80 Waterfall inverted zum Einsatz. Die OEM-Komponente hat Laube modifiziert. Die Steuerung übernimmt eine Doepfer MKE Universal MIDI-Einheit. „In einem kleinen Kästchen ist zudem ein Nummern-Pad versteckt, zu dem die beiden Hebelchen/Taster der virtuellen ‚Registerumschaltung‘ außen am Gehäuse führen. Die Taster docken ganz einfach an den Tasten ‚8‘ und ‚2‘ an und ermöglichen mir so, die im Sequenzer vorbereiteten Register anzuwählen.“ Die reinen Materialkosten des gesamten Instruments beliefen sich auf rund 1.250 Euro, er hat rund 8 Wochen daran gearbeitet, „im Prinzip jeden Tag ein paar Stunden, je nach Zeitfenster.“

Druckpunkte aus einer PC-Tastatur

Wie wurde die Klaviatur modifiziert? „Ich habe die einzelnen Tasten zunächst mit Druckpunkten einer PC-Tastatur versehen. Diese sind exakt unter jeder Taste positioniert und auch herausnehmbar – so lassen sie sich bei Bedarf auch gut reparieren und ersetzen. Der Druckpunkt gibt mir zumindest den Hauch eines entsprechenden Spielgefühls und Widerstands, sowie insgesamt ein etwas kerniges Feeling: Ich spüre ein angenehmes ‚Plopp‘ am Finger – besonders, wenn ich mild und langsam spiele.

Um dem für das Cembalo-Spiel schlichtweg grausamen Federzug einer MIDI-Tastatur mit Semi-Gewichtung entgegenzuwirken und den Tasten eine entgegenkommende Schwerfälligkeit zu verleihen, habe ich alle Tasten im Inneren mit jeweils 20 oder 25 Gramm beschwert. Das fühlt sich ebenfalls sehr gut an. Das Repetierverhalten ist durch die Gewichtung in keiner Weise beeinflusst.“ Auch sei die Tastatur durch die Modifikation der Gewichte angenehm leise geworden. „Das lästige ‚Schnippsgeräusch‘ beim Loslassen und Zurückschnalzen der MIDI-Taste hat sich zum Beispiel nahezu erledigt.“

Somit sei der Grundstock für ein ordentliches Spiel gegeben, resümiert Pierre Laube. „Dem exakten Nachbilden eines Zupfpunktes konnte ich so nicht nachkommen, denn es gäbe jederzeit ein unschönes Klickgeräusch, welches sich schlimmstenfalls zu dem der abgespielten Samples summiert.“ Dennoch bleibt auch das eine Annäherung, wenngleich eine sehr ausdifferenzierte: „Solange eine Zugfeder im Spiel sei, was praktisch alle MIDI-Tastaturen ohne Hämmer betrifft, könne man experimentieren, wie man will“ meint Laube.

Kein echtes Cembalo-Gefühl

„Es wird sich, ob mit oder ohne Druck- oder Zupfpunkt, kein hundertprozentiges Cembalo-Gefühl einstellen. Jeder, der eines gespielt hat und darüber nachdenkt, was eigentlich mechanisch passiert, weiß, dass nach dem Auslösen des Kiels an der Saite die Taste zwar noch Gewicht hat, aber kein sich aufbauender Zug aufkommt. Exakt das ist es, was den Unterschied macht. Das Unangenehme an MIDI-Tasten ist, dass die Feder am Ende bis zum Schluss zieht und die Taste beim Loslassen förmlich zurückkatapultiert. Eine Cembalo-Taste hingegen ist mehr oder weniger ausbalanciert. Der schwerste Moment in der Bewegung ist der des Zupfens. Danach kann man Finger nahezu liegenlassen.“

„MIDI bedeutet zunächst immer ‚drücken‘ und halten. Dem komme ich mit Gewichtung entgegen, nur zur Abwechslung an der Vorderseite der Taste. Ich finde es immer wieder unglaublich faszinierend und erstaunlich, wie wunderbar man früher Instrumente baute, handwerkliche wie mechanische Finessen erfand und diese über Jahrhunderte hinweg von Bestand sind.“

Holztasten: Aufwand vs. Nutzen

Anfangs habe er auch überlegt, Holztasten mit richtigen Tastenschwänzen zu fertigen, auf der MIDI-Tastatur zu montieren und so zu gewichten, dass die Federspannung der MIDI-Tastatur vernachlässigbar wird. Das hätte allerdings den Aufwand und die Materialkosten ins Extreme getrieben. Zudem hätte das Gehäuse deutlich größer ausfallen müssen. Eine Fatar-Tastatur aus Holz wäre ebenso interessant gewesen, aber die Modelle waren zu dem Zeitpunkt nicht aufzutreiben, meint er, und auch das hätte die Kosten massiv in die Höhe getrieben.

„Die Taster docken an den Tasten ‚8‘ und ‚2‘ an und ermöglichen mir so, die im Sequenzer vorbereiteten Register anzuwählen. Für meinen Geschmack wirkt die vorhandene Tastatur ebenfalls sehr edel. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis der modifizierten MIDI-Klaviatur und ich habe ja auch noch ein paar akustische Klaviaturen, auf deren Tastenschwänzen tatsächlich Springer sitzen“, meint er lachend.

MIDI-Cembalo mit Raumhall-Lautsprecher

Im Nachgang fügte er noch ein Außenpaar Studiomonitore zu seinem Setup hinzu, ebenfalls Presonus Eris 3.5, die er mit separaten Signalen ansteuert. „Aus dem Instrument selbst kommen demnach die Sounds entsprechend der Sample-Aufnahmen. Das Außenpaar speise ich mit einem etwas höhenreduzierten ‚Chamber‘-Nachhall-Feeling per Impulse-Response-Plugin. Somit lassen sich beide Anteile nach meinem Geschmack ideal mischen und regulieren. Als Spieler sitze ich also nun direkt an der Klangquelle, so wie es sich gehört (schmunzelt) – und das Instrument steht trotzdem im Raum.“

Der gefühlte „Surround-Effekt“ sei kein Hexenwerk, vermittle aber einen weitaus realistischeren Eindruck, als den Nachhall ebenfalls aus dem Inneren des Instruments kommend zu hören. „Wobei: Die ‚Sympathetic Resonance‘ der Saiten meiner akustischen Instrumente gaukeln mir manchmal auch ein bisschen den Eindruck von Hall im Inneren vor.“

Zweites MIDI-Virginal

Wenige Wochen nach dem Entstehen des MIDI-Virginals erreichte mich eine weitere Nachricht: Pierre Laube war von der Leidenschaft gepackt, baute ein zweites Instrument, unter Mitarbeit seiner Partnerin, seines Vaters und eines Freundes. Platz fand sich dann doch noch in der Wohnung. Die Ästhetik war bei der Variante barock geprägt. Innen befindet sich die Abbildung eines Gemäldes, die er auf Leinwand drucken ließ, um das Gewicht zu reduzieren und die Aufteilbarkeit gewährleisten zu können.

Diesmal kam die erwähnte Fatar-Holzklaviatur zum Einsatz – eine Fatar TP 63 LW mit Kirschbaum und Auflagen aus Ebenholz, dazu Klaviaturwangen mit handgemachten Schnitzereien, die sein Vater beisteuerte. Das Konzept entspricht ansonsten dem ursprünglichen Modell, mit Ausnahmen: Die Monitore wurden in Hörrichtung abgeschrägt eingebracht und direkt unter Akustikstoff frei verbaut. Die Klaviatur hat Laube diesmal nicht beschwert, sondern die Aufhängungen der Federn auf minimalen Federzug eingestellt.

„Im Prinzip führen die Federn nun gerade so dazu, dass die Taste zurückgeführt wird, ohne das Repetierverhalten zu beeinflussen.“ Widerstand und Druckpunkt werden damit zum größten Teil von den Fatar-eigenen Druckpunkten bestimmt. Die Mechanik für die virtuelle „Registrierung“ wurde über ein selbst entworfenes Hebelwerk nun direkt in den inneren Korpusbereich eingebracht. Die Kosten des Materials beliefen sich insgesamt auf rund 1.500 Euro. Die Arbeit konnte er in fünf Wochen umsetzen, weil einige „Grundlagenforschung“ zum ersten Bau entfiel.

Inspiration aus der Vergangenheit

Beim Thema Leidenschaft und dem Stellenwert, den er ihr beimisst, erinnert sich Pierre Laube an ein früheres Erlebnis: „Wie ein alter Musikprofessor aus Jena zu mir sagte, bei dem ich einst ein Cembalo und ein kleines Spinett holte: ‚Genießen sie alles, und fragen sie sich nicht, wie viele Instrumente einen Sinn machen, wenn sie es denn lieben. Die Zeit vergeht recht schnell und es kommt zwangsläufig der Moment, an dem sie sich trennen müssen. Schauen sie, dass ihr Herzblut dann nicht dem Müll zum Opfer fällt und geben sie es weiter, so wie ich jetzt.‘

Das fand ich damals ebenso beeindruckend wie rührend. Es lässt mich seither noch einmal anders auf meine Sachen schauen und oft zurückdenken. Zudem denke ich auch oft an die unglaubliche Begebenheit der Verbrennung hunderter Cembali Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Da stockt mir stets erneut der Atem. Deshalb gilt für mich immerzu die Dinge wertschätzen, erhalten, schöne erschaffen und weitergeben, wenn es an der Zeit ist. Niemals den Überfluss als Selbstverständlichkeit ansehen.“

Die eigene „positive Verrücktheit“ beschreibt er so: „Enthusiasmus, Fantasie, bedingungslose Liebe und eine gute Brise Irrsinn sind, so glaube ich, schon immer die Motoren für jedwede Kreationen solcher Art gewesen. Dass ich damit aber mal mein Brot verdiene, zog ich noch nie wirklich in Betracht. Ich bin in meinem Job seit nunmehr 20 Jahren sehr gut aufgehoben und könnte mich bei den MIDI-Virginalen nur schwer von meinen Arbeiten trennen“, er lacht.

Unsere neuesten Beiträge

Carl Bechstein Wettbewerb 2026

Carl Bechstein Wettbewerb 2026: Klavier-Nachwuchs trifft sich im Oktober in Berlin vom 15. bis 18. [...]

> WEITERLESENEventide Audio bringt Music Mouse von Laurie Spiegel zurück

Auf der NAMM 2026 wurde von Eventide Audio bekannt gegeben, dass die von Laurie Spiegel [...]

> WEITERLESENNative Instruments GmbH in vorläufiger Insolvenz

Native Instruments GmbH in vorläufiger Insolvenz – was Musiker jetzt wissen sollten (Stand: 29.01.2026) Nach [...]

> WEITERLESEN